Prozess-Struktur-Beziehungen des Weizenproteins Vitalkleber

| Kurzname: | Prozess/Struktur bei Vitalkleber |

| Projekt Gruppe: | Nina Höller |

| Finanzierung: | BMWK, AiF 21289 N |

| Laufzeit: | 2020 - 2023 |

| Zuwendungs-empfänger: | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |

| Partner: | Technische Universität München, TUM School of Life Sciences, Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie, Arbeitsgruppe Getreidetechnologie und -verfahrenstechnik |

| weitere Links: | Projektkurzbericht |

Bei Vitalkleber handelt es sich um schonend getrocknetes und pulverisiertes Weizenprotein (Gluten), das bei der industriellen Gewinnung von Weizenstärke als Kuppelprodukt anfällt. Im Lebensmittelbereich wird Vitalkleber hauptsächlich als Zutat in Backwaren verwendet, um das Proteinnetzwerk zu stärken, die Verarbeitungseigenschaften zu steuern und die Endproduktqualität zu verbessern. Aufgrund seiner einzigartigen viskoelastischen Eigenschaften wird Vitalkleber zunehmend auch im Non-Food-Bereich, d. h. in Futtermitteln, in Kosmetika und in adhäsiven oder filmbildenden Materialien, verwendet. Neben der Verwendung unterschiedlicher Weizensorten und -qualitäten für die Stärkeherstellung ist bekannt, dass der Herstellungsprozess einen entscheidenden Einfluss auf die Struktur und Funktionalität von Vitalkleber hat.

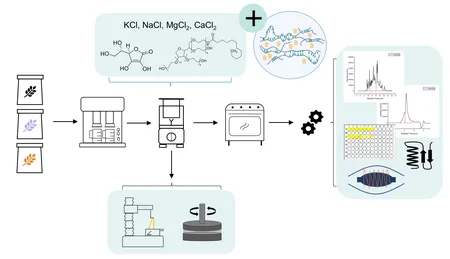

Ziel des Forschungsvorhabens was die systematische Aufklärung des Einflusses der Milieu- und Prozessbedingungen während der Extraktion sowie der Nachbehandlung (Trocknung und Vermahlung) auf die Struktur und Funktionalität von polymerisiertem Weizenprotein bzw. Vitalkleber.

Die systematische Untersuchung des Einflusses von Milieubedingungen auf die Effizienz des Extraktionsprozesses und die Vitalkleberfunktionalität zeigte, dass die Effizienz des Extraktionsprozesses durch Chloridsalze im Waschwasser und weichere Teigkonsistenz gesteigert werden konnte. Hohe Prozesstemperaturen reduzierten die Ausbeute des Extraktionsprozesses unabhängig von der Mehlqualität oder –sorte. Eine Hauptkomponentenanalyse bestätigte das Steuerungspotential der Vitalkleberfunktionalität mittels Milieubedingungen. Die Kombination von Milieu- und Prozessbedingungen zeigte, dass durch den Einsatz von Chloridsalzen als Milieu- oder Prozessbedingung dem adversen Effekt von thermischem Stress auf die Vitalkleberfunktionalität teilweise entgegengewirkt werden kann.

Salze verursachten bei der Nachbehandlung in erster Linie Veränderungen im Gliadingehalt, dem Verhältnis aus Gliadinen und Gluteninen, dem Gehalt an Disulfidbindungen und dem Verhältnis aus Disulfidbindungen und freien Thiolen. Die Zusätze 0,5 % CaCl2, 3 % MgCl2 und 1 % Tween 20 bewirkten bei allen drei Mehlen deutliche Effekte für mehrere betrachtete Messgrößen. Die divalenten Salze CaCl2 und MgCl2 sorgten in der Mehlmischung für ein dehnbareres, weniger starkes Glutennetzwerk, während NaCl zu einem vernetzten Glutennetzwerk mit großen Proteinaggregaten beitrug. Synergistische Effekte aus Milieu- und Prozessbedingungen zeigten, dass sich durch die thermische Behandlung während des Auswaschens und der Trocknung des Vitalklebers der Gehalt an freien Thiolen verringerte, womit der Anteil großer Proteinaggregate (Glutenine und Gluteninmakropolymer) zunahm. Proben, die zusätzlich mit Chloridsalz behandelt wurden, folgten zwar grundsätzlich der gleichen Tendenz, allerdings ließen sich die Effekte der thermischen Behandlung teilweise deutlich verringern. Eine ausgeprägte Wirkung auf die Proteinstruktur zeigte hierbei vor allem der Zusatz CaCl2.